ボールの回転や変化に目を奪われすぎていないか

トラックマンをはじめとする計測ツールの普及により、ボールのノビやキレといった“球質”に高い注目が集まっている。一方で、その球をどこに投げるかという“コントロール”の要素が置き去りにされている場面も少なくないように感じる。

もちろん、球質はプレーの結果を決定づける上で非常に重要だし、これまで人間の目では解明することが難しかった部分でもあるだけに、テクノロジーの進化とともにその存在価値が高まるのは自然なことだろう。しかし、それはあくまで投球の良し悪しを評価するための要素の一つに過ぎないということを忘れてはならない。

たとえ球質が良くても、ど真ん中に投げれば打たれるリスクは高まるし、逆に球質が悪くても、ストライクゾーンのコーナーに投げれば打たれる確率は低くなる。そもそも、ストライクゾーン内あるいはその付近に投げなければスイングさえしてもらえず、ボールが増えていくだけというパターンもある。プレーの結果を説明する上で、コントロールは無視することができない要素だ。

甘い球はどれくらい打たれやすいのか

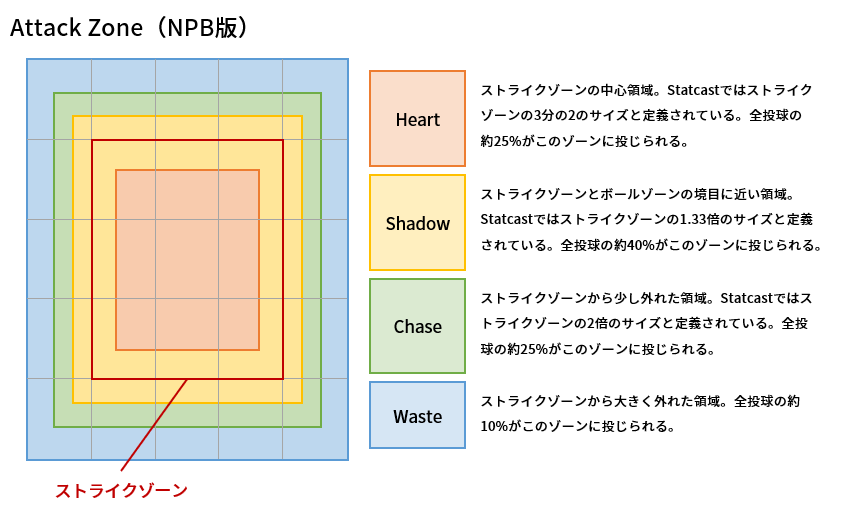

どこに投げるかによってプレーの結果が変わるという事実を確認するために、過去3年のNPB公式戦データからゾーン別のスタッツを計算してみよう。ゾーンの区分は、投手や打者の左右など条件を加えると複雑になりかえって理解しづらくなるため、MLBのStatcast(ボールや選手の動きを追尾するデータ解析システム)で採用されている『Attack Zone』を使うことにした。

データスタジアムが取得する投球位置のデータはオペレーターの目視によるものであり、Statcastに比べれば精度は劣る。また、伝統的なスコアラー文化にならったフォーマットを使用しているため、ボールゾーンの広さが現実と異なるなどいくつかの不都合はあるが、本家のAttack Zoneと極力同じような分布になるように区分を調整した。そのイメージと各ゾーンの説明を次に示す。

――この記事の続きは「BASEBALL GATE」でご覧ください。