「2014年度 統計関連学会連合大会」レポート(後編)

投球数の推定法についての講演

セッション「スポーツ統計科学の方法論」において私が行った発表を紹介します。

題目は「生存時間解析を用いた日本プロ野球における球数等の考察」。

投球数を推定しようという試みを皆さんに聴いてもらいました!

題目は「生存時間解析を用いた日本プロ野球における球数等の考察」。

投球数を推定しようという試みを皆さんに聴いてもらいました!

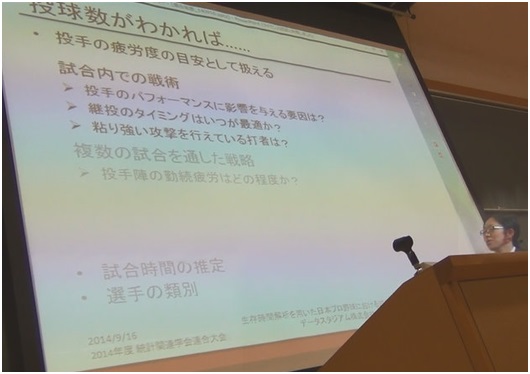

はじめに、着目する「1球」が野球の試合の最小単位であることを述べ、研究の目的、つまり、球数推定がどんなことに役立つのかを説明しています。総投球数は試合内での投手の疲労度、シーズンを通しての投手の疲労度に直結することを挙げました。

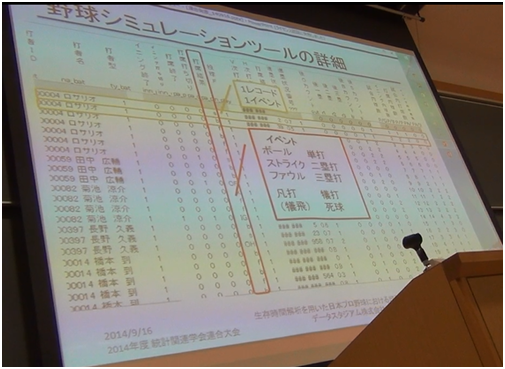

1つめは試合のシミュレーションを行い、数え上げるという方法です。対戦する投手・打者の成績に対応してパラメータを決め、1球ごとに結果を再現していきます。ストライク・ボール・ファウル、安打、凡打なそそれぞれの発生確率を元にしています。これはBaseball LABのプロ野球結果予想でも使われているツールをさらに細かくしたものに相当しますが、試合を再現するという点ではまだ改良の余地がありそうです。

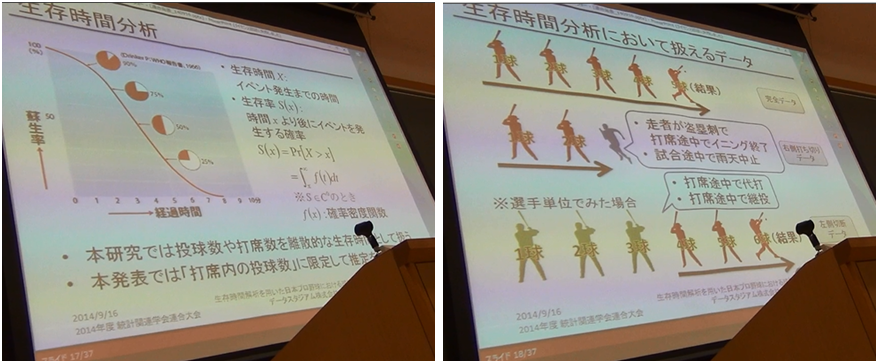

2つめは題目にある生存時間解析によるものです。「生存時間」という言葉自体はあまり馴染みがないかもしれませんが、「生存率曲線」や「平均寿命」を見聞きしたことはあるかと思います。人口統計学等で扱われています。

この平均寿命の考え方では「生まれてからの年数」と「その年に死亡する確率」の関係をみていますが、今回は、たとえば「打席が始まってからの球数」と「その球数で打席が終了する確率」に置き換えて関係を調べています。

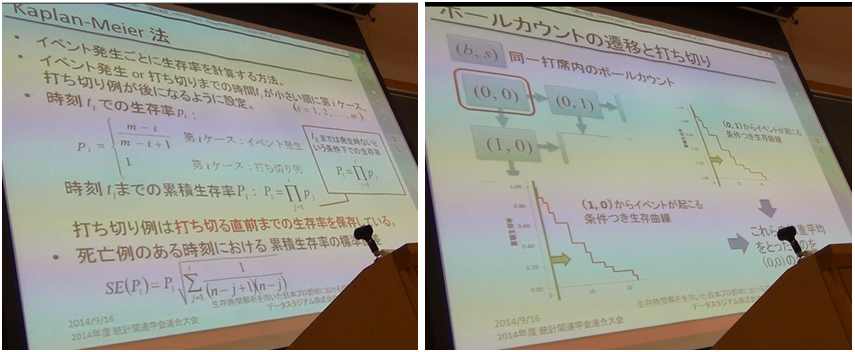

前述の1打席あたり投球数に限定して、カプラン・マイヤー法とよばれる手法を紹介しました。この手法では、打席途中で終わってしまった「打ち切り」データも扱うことができます。この特徴を応用し、「安打を打つまでの打席内投球数」とその確率を求める際に、三振や四球を「安打を打つことなく途中で打ち切られてしまった打席」と扱う、といった説明をしました。

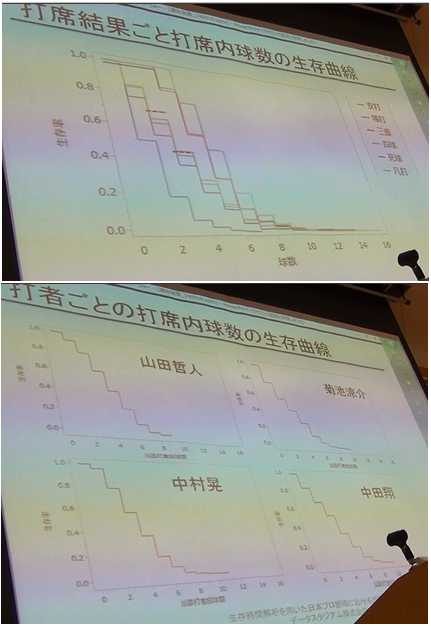

最後に、1打席あたり投球数の推定結果の紹介です。チームごと、結果ごと、選手ごとに推定した生存関数のグラフをお見せしました。結果ごとには有意差が出ましたが、チームごとには有意差が出ませんでした。

打者個人では4選手の比較を行いましたが、単に投球分布だけでも様々ありました。待ち球タイプと積極タイプなど、特徴分類にもつながっていくでしょう。

球数は選手や結果以外に、得点差やアウトカウント・塁状況によっても変化することが予想されます。影響を与える共変量の設定を今後徹底していく予定です。

生存関数同士の比較方法など、課題を挙げて講演を終えました。

他研究報告

本セッションでは、他にも野球に関する研究報告も行われました。

三重大の小椋先生が、昨年のスポーツデータ解析コンペティションで最優秀賞を受賞した、ポジショニングに関する講演を行いました。先のUZRの発表(前編参照)で紹介された「守備のゾーンデータ」を用いた研究になっています。

学生を対象としたスポーツデータ解析コンペティションは今年度も開催され、現在も参加チームを募集しています。課題部門も新設され、スポーツデータのひろがりが期待されています。野球・サッカーの詳細なデータを用いて分析を行ってみたい方は参加を検討されてはいかがでしょうか。詳しくは学会HP(外部リンク・日本統計学会スポーツ統計分科会)をご覧ください。

さらに中央大の酒折先生からは、未対戦成績の予測についての手法の紹介がありました。野球の投手対打者の結果の予想に利用できます。他競技の試合のスコア予想を行っていましたが、向き不向きがあるようです。

また同じく酒折先生と当社滝川は「国内外におけるスポーツ統計学への取り組み」という題目での講演を行っていました。アメリカは日本に比べ、セイバーメトリクス等の分析やスポーツデータ取得に関してかなり進んでいるようです。

大会を終えて……

お堅いイメージのある学会発表でしたが、親しみやすいスポーツが対象と言うこともあり、和やかな雰囲気が感じられる場面もありました。質問や意見もたくさん飛び交い、スポーツデータ分析に興味を持っている方が想像以上に多いと実感したことも収穫でした。

私たちはこのように、自らの専門性を高めることに加え、統計専門家や教育機関といったデータ分析のプロと連携をはかる取り組みも行っています。

このことがスポーツの現場やメディアの発展につながっていけばと願ってやみません。